资讯分类

他杀妻弃子,死后依旧封神 -

来源:爱看影院iktv8人气:533更新:2025-09-14 14:44:43

谢烨在给母亲的临终信件中写道:“我终究是个俗人,一个寻常女子。”这一朴素的自我认知,意外地将公众的目光引向了作家马原与诗人顾城之间隐秘的关联。近日《人物》杂志刊发的《城堡里的马原》专题报道,因其对马原个人生活的深度剖析而引发激烈讨论。报道中呈现的两个核心事件——其一,马原曾拒绝为患心脏病的儿子提供治疗,致使孩子在13岁便离世;其二,他修建占地两千多平方米的建筑,并将小他29岁的妻子长期居住其中——被舆论解读为“杀子”与“囚妻”的双重指控。这种解读进一步激发出关于性别权力关系、个人自由边界、精神健康议题以及道德伦理的广泛争论。

截至目前,马原本人尚未对此发表任何评论。在事件真相尚未完全浮出水面之际,我们应保持理性和克制,避免过早下定论。借此契机,不妨回顾那位逐渐淡出公众视野的顾城。与马原相似,这位诗人同样选择隐居于‘城堡’之中,构筑起属于自己的精神世界。

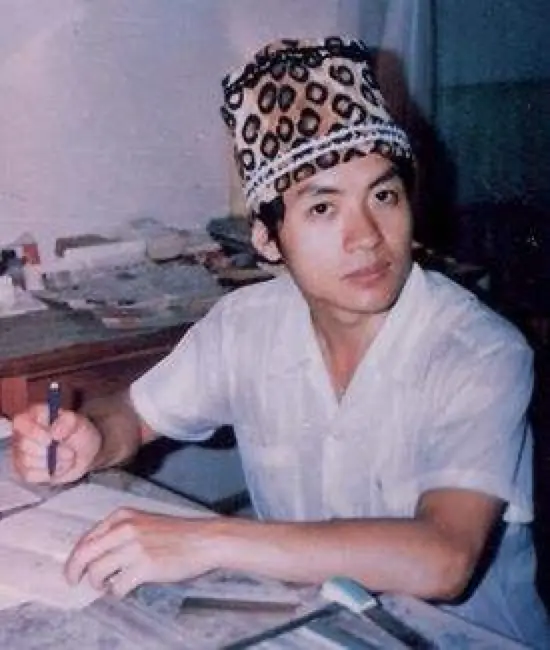

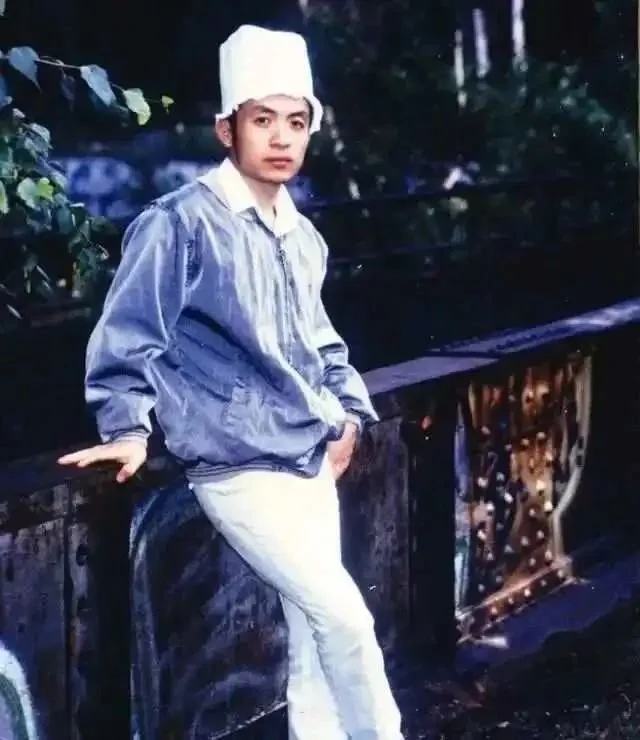

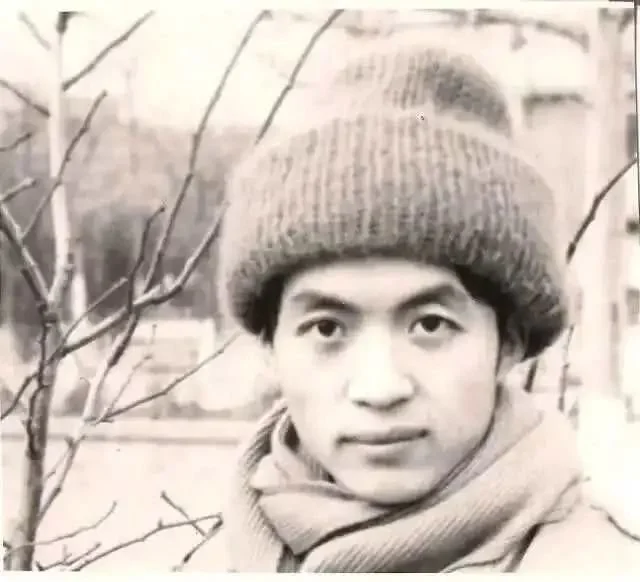

顾城习惯性地头戴一顶异样的帽子,这一举动几乎成为了他的象征。

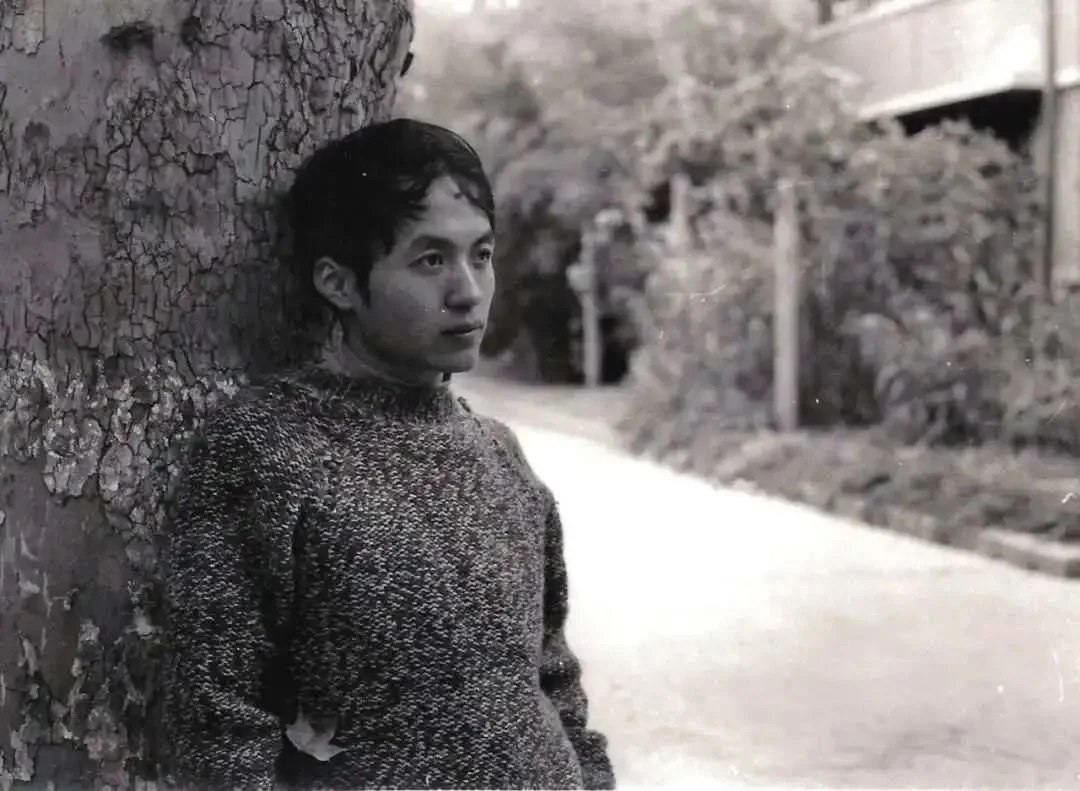

当顾城彻底无视外界目光时,他会戴上那顶象征自由的帽子,沉浸于内心的宇宙。对他而言,帽子不仅是遮阳挡雨的物件,更是通往心灵原乡的通道,仿佛披上外衣即可周游世界的隐喻。他的「天下」看似浩渺无垠,承载着理想、人类与诗篇;实则狭小如一隅,仅容得下孤身一人。自幼不合群的诗人,更习惯与自然对话,在1969年的深秋,随家人迁至山东火道村的荒凉大地。这片被时代洪流冲刷的角落,却成了他与昆虫共舞的乐土,童年的欢愉在尘土与草木间悄然生长。

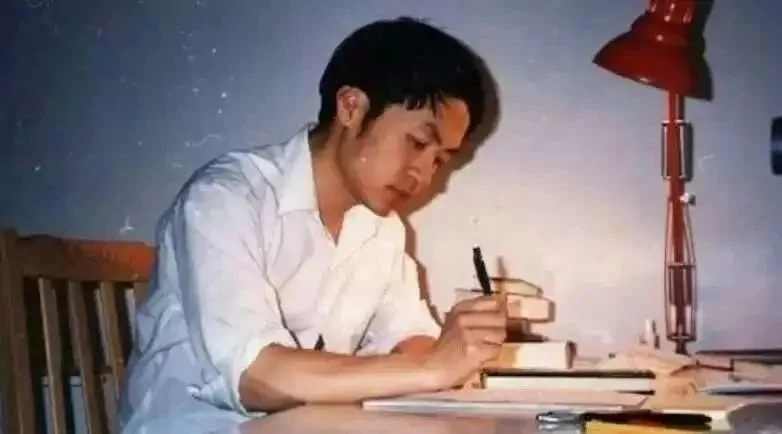

顾城的父亲顾工是一位享有盛誉的军旅诗人,家族世代浸润于文学传统,使顾城即便未接受过正规教育,仍具备深厚的文学素养。在乡野岁月里,顾城常在喂猪间隙捕捉灵感,随父亲研习诗艺后便将作品投入炉火,他们曾戏称「火焰是我们诗歌唯一的读者」。十二岁的顾城曾写下这样颇具哲思的诗句:「树枝想去撕裂天空/但却只戳了几个微小的窟窿/它透出了天外的光亮/人们把它叫作月亮和星星」。顾工虽为父 pride,却在欣喜之余察觉到儿子诗作中逐渐弥漫的阴郁气息。某次在嘉陵江畔,顾城即兴创作的《结束》令父亲震惊——诗中描绘的「一瞬间——崩坍停止了/江边高垒着巨人的头颅/戴孝的帆船/缓缓走过/展开了暗黄的尸布」,将悲怆意象凝练得近乎残酷。此后顾工屡次尝试引导顾城走向明朗诗意,但终究未能改变儿子与生俱来的诗性特质。

父亲未曾实现的承诺,终被爱情悄然填补。1979年夏末,顾城登上开往北京的列车,邻座的谢烨让他的目光不由自主地停留。微风撩起她的长发,发丝随风轻舞,带着若有似无的香气。顾城内心起伏不定,掏出画笔为沿途乘客勾勒速写,唯独将她遗忘在空白处。当墨水在纸面晕染出朦胧痕迹,他浑然不觉,谢烨却轻轻一笑,打破了沉默的帷幕。列车即将抵达终点时,顾城在泛黄纸片上写下北京居所,匆忙离席时神情复杂,既有歉意又带着倔强,将纸片塞给谢烨后转身离去,仿佛要逃离内心涌动的情感。

不久后,谢烨专程从上海奔赴北京,寻到了顾城。尽管她认为顾城古怪、自己举止不端,但爱情的力量无可阻挡。二人开始恋爱,顾城更是如痴如醉地为她书写情诗。他写道:「你是大海唯一的珍奇,是我唯一的陆地」,又写道:「你的眼睛里盛满光明,恰似你的名字,亦如辉煌的天穹。我愿默默凝视你,让余生都浸润在光辉之中」。他渴望前往上海向她求婚,在信中孩童般问道:‘我们曾在火车上相识,你母亲会认为我是坏人吗?’谢母对他的古怪举止心生嫌恶。二十余岁的他,常将衣扣系错位置;因打不到出租车,他竟将手上的二十元钞票揉碎。在谢父谢母的竭力反对下,顾城从北京启程前往上海,租下房屋只为追寻她的身影。彼时他并无经济来源,也未曾将生存问题放在心上。谢烨被禁足时,他便亲手打造木箱,置于她门前日夜守候。谢母心生疑虑,怀疑他患精神疾病。他干脆前往医院开具证明,并与医生畅谈弗洛伊德的精神分析理论。医生坦言,他并无病症。父母终究无法劝阻,1983年8月,两人完成婚礼登记,随后返回北京。新婚次日,顾城却对谢烨提出「让我们共同赴死」的极端建议。

顾城的城堡里从此多了一位相伴者,却也仅剩他们二人。彼时的顾城已凭借《一代人》成为诗坛瞩目的焦点,那句「黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它去寻找光明」触动了无数人的心弦。无论他身处何地,皆备受礼遇,迎来如潮的赞誉与追捧。然而,他始终疏离于喧嚣之外,只愿与谢烨携手逃离纷扰。夫妻二人踏足欧洲与美洲多国,应着国际诗歌节的邀请,游历四方。1987年,他们乘渡轮抵达新西兰激流岛,这座仅有8000余户居民的孤岛令顾城心动。他应奥克兰大学邀请担任亚语系研究员,借此获得移民资格。为追寻理想生活,他们倾尽所有积蓄,并在银行贷款购置了一处旧居。

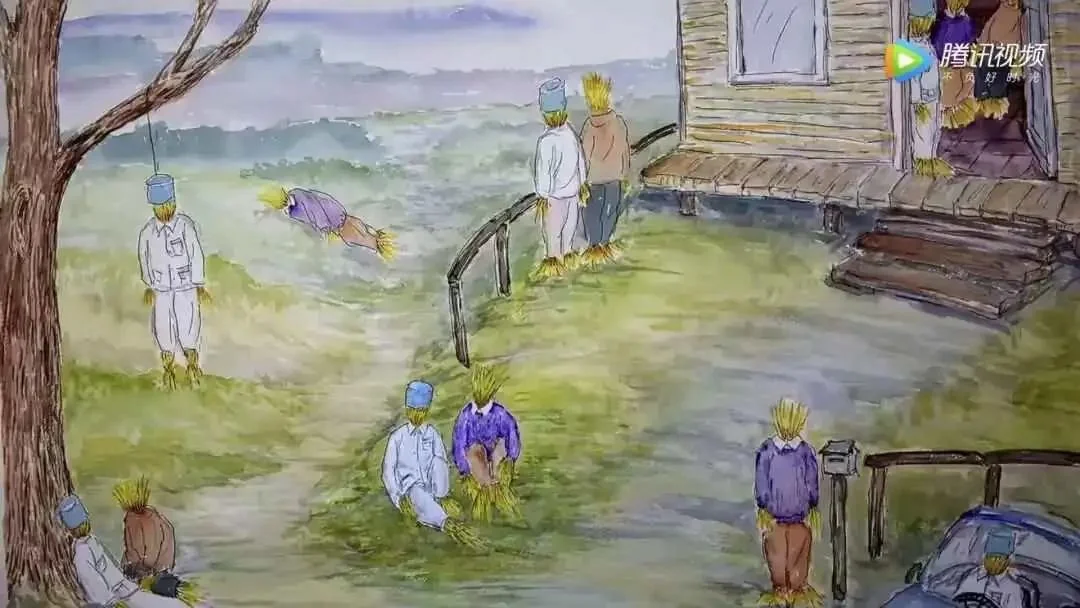

在远离现代文明的世外桃源中,顾城感到前所未有的解脱,他兴奋地宣称眼前的田园生活便是自己心中的理想国。为守护这份纯粹,他毅然决然地辞去了奥克兰大学的教职,全身心投入农耕生活。垦荒种地、饲养家禽、用卵石研磨食材、采摘陌生植物果腹……两人常处于食不果腹的窘境。唯一的经济来源是零星的诗稿收入,微薄得几乎难以维持生计。作家王安忆曾这样评价这段经历:"这种乌托邦式的生存状态,终究难以抵御现实生活的粗粝。"然而顾城却沉浸其中,将这片土地视为创作的源泉,既扮演着诗人角色,也自封为精神领域的统治者,而唯一的追随者唯有谢烨。

婚后,谢烨便深陷于他的诗作世界,不容许她存在任何瑕疵。他阻挠谢烨继续求学,曾因岳母劝其坚持学业而将一碗面条泼向岳母;他反对谢烨工作,坚信闲适的女子最动人;他禁止谢烨料理三餐,自己也拒绝动手,饥饿时便随意将土豆、白菜与粉条混煮;他限制谢烨的着装与社交,不许佩戴首饰、穿着泳衣、剪发、与异性接近、展现负面情绪,甚至要求她时刻守在他视线范围内。在精神层面,谢烨是被他禁锢的缪斯,而现实生活中,她却默默承接了他所厌弃的一切琐碎事务。顾城如同未长大的孩童,生活自理能力几乎为零。在岛上蛰居期间,他拒绝学习英语以维持母语感知,抗拒驾驶与电脑操作,也从不与外界交流。从诗歌编纂、出版到柴米油盐、衣食住行,所有事务皆由谢烨操持。在顾城的诗《我是一个任性的孩子》中,他直言:我是一个孩子,一个被幻想中的母亲宠坏的孩童。在诗歌的神圣殿堂里,谢烨是他的缪斯;在生活的烟火气中,她却是他的母亲。这种看似矛盾的角色统一,竟在他眼中达成微妙的和谐。

这个家庭的平静被儿子「小木耳」的降生打破。谢烨分娩时遭遇大出血,顾城站在一旁束手无策,只能低声呢喃:「谢烨大出血…真是孤单之感…」。当新生儿平安降临人世时,顾城却未曾体会到作为父亲的喜悦,他对这个孩子充满排斥,认为孩子会夺走谢烨的爱。他常常与孩子争抢关注,有一次谢烨外出办事,叮嘱他到饭点时将桌上的小奶糕喂给孩子,顾城却径自吞吃了。另一次,夫妻俩与舒婷逛街,谢烨看中了一个售价1.99美元的玩具,想买给孩子,顾城坚决反对,突然坐在地上撒娇耍性子。舒婷看不过去,直接说「我买了,送给小木耳」,他这才停止闹脾气。

小木耳未能在顾城与谢烨的二人世界中长久留存,孩子满两岁时,顾城便命令谢烨将儿子送往当地毛利人酋长家寄养,严令禁止她探望。甚至在偶然遇见儿子时,他也会刻意避开,绕道而行。这一系列举动撕裂了谢烨内心的伤口,她曾幻想的「完美诗人」形象令她身心俱疲。在给母亲的信中,她不再掩饰疲惫,直言:「我实在承受不住了。」

在顾城的精神世界中,真正的矛盾并非源于对第三者的排斥,而是他对儿子——这位试图与他共享母爱的男性——所持有的复杂情感。与李英相处时,顾城则展现出截然不同的一面,他惯常以‘英儿’亲昵地称呼她,流露出真挚的情感。在顾城声名鹊起的年代,李英作为他的忠实粉丝,彼时的她正是一名才情出众的大学生,以温婉清新的气质令人心折。

1986年6月,在北京作家协会举办的"新诗潮"主题学术交流会上,顾城与谢烨的相遇引发了文学界的关注。会中一位资深评论家公开质疑顾城朦胧派诗歌的文学价值,作为忠实读者的李英挺身反驳,情绪激动时甚至落泪。会议结束后,李英与谢烨及好友文昕被分配至同一宿舍,顾城则时常前去探访。沉浸在爱情中的谢烨向室友们娓娓道来他们激情浪漫的相识过程,而李英在听到这些故事时,总是将头埋进被褥默默垂泪——她早已悄然爱上了这位诗人。这次机缘让三位女性建立了深厚的友谊,此后每次文昕前往顾城家中,都会邀请李英一同前往。多年后,李英回忆道:"从第一次见到顾城,我的精神世界便被他的艺术光芒所笼罩,每次相见都仿佛朝圣一般,陷入唯美主义的幻想中。"

当顾城与谢烨计划移居新西兰的消息传来,李英的情绪如风暴般翻涌。她毅然决然地踏上了告白之路,试图介入这场已然成定局的婚姻。文昕察觉到事态的严重性,劝阻道:“别插足别人的幸福,这样的举动只会让局面更糟。”李英却执拗地反驳:“我始终觉得自己错过了时机,若能早一步遇见你,或许能胜过谢烨。她能做到的,我为何不能?”最终,她不顾一切冲到顾城家中,当着谢烨的面倾诉衷肠。

顾城被这份炽热情感震撼,竟坦言:“你与我如同镜中倒影,彼此太过相似。谢烨不同,她是我的启蒙者。”而谢烨始终沉默地坐在房间一角,翻阅杂志,未曾发出任何音节。抵达新西兰后,顾城与李英的书信往来从未中断,他对李英倾诉的爱意,甚至超过了对谢烨的。

谢烨对这一切了如指掌。当顾城邀请李英一同前往岛上生活时,所有签证、机票的办理手续都由她亲自操持。这种看似矛盾的“三人行”关系引发热议,有友人猜测谢烨此举或许另有隐情——为的是与儿子小木耳共处更多时间。她将丈夫“让”给李英,却在暗处默默守护着与孩子的联结。

顾城似乎未曾察觉妻子内心的隐痛,他沉迷于两位女性的情感世界,甚至骄傲地宣称:"你们都是我的妻子,我把两辈子的爱都用在了你们身上。"而平日里,谢烨与李英始终形影不离,宛如亲姐妹,李英也曾形容谢烨像一位圣母般的存在。

然而顾城并未察觉,李英在国内还有一个秘密情人。这位年长且有家庭的男子与李英的情感关系令她深受压抑,她始终缺乏独立的话语权与私人空间。情人曾直言,即便离婚后也不愿与她正式缔结婚姻,因为他无法承受再次被束缚的枷锁。这种精神折磨促使李英带着对偶像的执念前往新西兰的小岛。但现实却与她的幻想大相径庭——谢烨所坚持的种种规则,她同样难以挣脱。当她提出寻找工作时,顾城突然爆发愤怒:"你为何要追求独立?"李英愣住不知所措。更令人窒息的是,某日一名年轻男子到岛上游玩,李英陪同他捡拾贝壳,短短五分钟便被谢烨如疾风般追回,厉声呵斥顾城行为异常。待她返回时,只见顾城正挥斧砍伐树木,这一幕让李英心生惊惧。谢烨反复叮嘱她切勿触怒顾城,因其情绪极端不稳定,甚至在李英于山下劳作时,谢烨都会担忧着是否能及时发现顾城的遗体。

李英渴望逃离,她与岛上英国男子约翰坠入爱河。尽管他缺乏顾城的文学造诣,却具备某种「常态」。1992年3月,顾城夫妇受邀前往德国参加学术交流活动,李英趁机与约翰奔赴悉尼。归国之后,顾城的精神状态急剧恶化,他多次尝试自杀却总被谢烨所救。面对谢烨,他说:「英儿把我的心拿走了,我要变成土了。」为平复丈夫情绪,谢烨鼓励他创作一部以两人情感为题材的小说,书名定为《英儿》。顾城答应后,由谢烨记录成文,这部20余万字的作品既承载着他对李英的深切眷恋,也包含大量关于两人的私密情感描写。

谢烨的眼神流露出深深的落寞,顾城察觉到却又调侃道:「谢烨挺逗,忌讳说这个,我书里写了,她就变脸色了......」这句话让谢烨心如死灰。在给母亲的最后一封信中,她写道:「其实我是个俗人,一个女人而已。」

次年,谢烨萌生离开之意,她遇到了追求自己的男子「大渝」,坦言「跟他在一起,可以过上正常的生活」。敏感的顾城瞬间捕捉到妻子的变心,他失控地对谢烨实施暴力,险些因此被收容进精神病院。面对谢烨的离去,他无法接受既往情深又遭遇生活变故的双重打击,试图以亲情为筹码挽回:「我们回去吧,把小木耳接回去,好好生活。」谢烨只是淡淡回应:「一切都晚了。」

离婚谈判持续胶着。1992年年底,学者陈力川在德国偶遇这对夫妇。此时的谢烨早已失去昔日婉约气质,面容沧桑憔悴。陈力川委婉询问顾城婚姻状况时,他狰狞地答道:「我早晚要杀了谢烨。」

1993年10月8日,顾城与谢烨之间的冲突以悲剧收场。据记载,顾城在事发后将谢烨刺伤,随后自行采取极端手段结束生命。谢烨在经历半小时的紧急救治后仍不幸离世,这场发生在庭院中的事件最终导致两人均未能幸免。

当李英在报纸上读到消息时,身体不由自主地颤抖起来。她喃喃自语道:“若当时我在岛上,那把斧子或许会落在我的身上。”一个终生致力于探寻“真善美”的诗人,却以如此残酷的结局谢幕,这似乎充满悖论。但若细究其一生轨迹,顾城对“具体的人”始终保持着距离,他所倾注的炽热情怀更多指向抽象的“全人类”。正如他曾在诗中写道:“伟大的诗人从不以现实功利为追求,他们在世俗中跌落谷底,却将灵魂的回响镌刻于人类精神的长河。”这种超越个体的生命观照,当他试图投射到婚姻关系中时,却暴露出令人不安的性别权力失衡与人权意识缺失。

在《英儿》一书中,顾城以诗意的语言写道:「美,藏于花与花之间。彼时,他自山巅归来,目睹挚爱女子安然沉睡,便悄然离去,立于晴空之下。此地成为他的净土,唯一照见理想的境地,他期待她们相知相惜,抑或仅是共处片刻。」诚然,这片「净土」承载着诗人对永恒的追寻,谢烨与李英不过是其中具象化的美好投影,而非世俗定义的婚姻关系。正因他的精神世界超脱于尘世,其文字才呈现出令人心悸的美学价值,诗作亦化作抵御现实的屏障。时至今日,仍有读者歌颂其诗篇,却将他笔下的暴力情节诠释为「天才的癫狂」,诗人舒婷甚至含蓄地提及「谢烨或许已释怀顾城的过往」。唯有谢烨母亲在舆论对悲剧的宽容中,以激愤之声质问:「这分明是谋杀了人,怎还有人执着于「悼念」?要求他「安息」;这惨烈的背影,是被斧头劈开的生死之界,却被冠以「殉情」的温柔之名……那些文字,恰似斩向烨儿的利刃,日复一日割裂着我的魂魄与理智。」人命,终究敌不过文字编织的幻象迷网。

顾城临终前留下了四封遗书,其中一封寄给了儿子小木耳。信末那句「Sam,愿你别太像我」道尽了他对儿子的复杂情感。在顾城构筑的精神世界里,小木耳始终是那个被视作多余与无辜的存在。当这位诗人离世时,年仅六岁的小木耳尚未学会中文,而这种刻意保持的距离,正是姑姑为他设置的屏障——隔绝父亲文字中暗涌的矛盾,也远离了舆论场的激烈争斗。如今的他已成长为IT行业的精英,在新西兰最好的大学完成学业后,带着阳光开朗的性格扎根异国。他并未继承父亲的孤岛情结,而是选择直面现实,恰如顾城诗句所暗示的,在永恒的黑暗底色中,他找到了属于自己的光明。

最新资讯

- • 谢霆锋2023年好忙,和王菲高调秀恩爱,一天官宣3部新片 -

- • 凤凰网院线指数|《哥斯拉大战金刚2》票房预计7亿 难超越第一部 -

- • 周杰伦ins分享最新风景照 手拿咖啡眺望远处惬意悠闲 -

- • 吴京转发视频超甜秀恩爱 标题写着结婚八年仍如胶似漆 -

- • 杨幂“黑脸”于谦险“牺牲” 电影《没有一顿火锅解决不了的事》让人“大吃一惊” -

- • 香港知名星二代刘銮雄长子刘鸣炜 高调发文宣布再婚 -

- • 电影《北京2022》“十四冬”赛事志愿者观影活动在京举办 各界嘉宾共话“冬奥精神”畅想“冰雪未来” -

- • 林赛罗韩社交平台晒宝宝衣服 官宣怀孕幸福满满 -

- • 王心凌晒健身照和好友一同出镜 面颊红晕状态好似少女 -

- • 马嘉祺成功追星张信哲 二人微博互关共同录制音综 -

- • 《夜色正浓》杀青 刻画“高浓度”生活下的奋斗群像 -

- • 赵露思与友人逛街被认出 开启狂奔模式迅速乘车离开 -

- • 陈学冬车祸后分享近况 行动不便在豪宅骑车干家务 -

- • 蕾雅·赛杜加盟梁朝伟新片 《无声的朋友》将开拍 -

- • 何超莲纯白束腰短裙精致俏丽 气质婉约格调清新 -

- • 宋慧乔金喜善宋允儿相聚 更新社交平台关系亲密 -

- • 《坠落的审判》曝上映海报 主演中文问好中国观众 -

- • 林永健儿子眉眼复刻爸爸 优雅弹钢琴已过英皇八级 -

- • 陈乔恩与老公猛男餐厅吃饭被偶遇 两人穿搭低调享受美食 -

- • 《九龙城寨之围城》定档五一 古天乐林峯领衔主演 -